反轉敗局 趨吉盈利

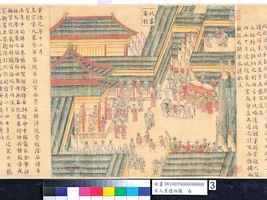

勇猛善謀的契丹戰神耶律休哥已作古,年過半百的蕭太后準備在交棒給兒子之前,想讓長期懸而未決的宋遼之爭有個定局,儘量不留太多隱患。雷霆萬鈞般長驅直入,嚇跑宋帝,佔領中原當然好;拿關南之地為名,以戰促和也行。她一面率軍喧囂氣盛地攻城略地,一面讓趙恆的髮小——降將王繼忠寫信試探。真宗被寇準生拉硬拽著御駕親征,而蕭太后議和的那條線卻能輕鬆牽引著他。困於澶州城下的遼軍面臨腹背受敵、全軍覆滅的凶險,蕭太后臨危不亂,運籌帷幄,她把趙恆畏難厭戰、急於求和的心理拿捏得死死的,不僅轉危為安、體面撤軍,而且扭虧為盈、收穫滿滿。

大宋在優勝之時能停火放生,已是相當仁慈厚道了,蕭太后是不是胡攪蠻纏、太欺負人了?!

在談判中,蕭太后反覆索要關南之地——燕雲十六州南部的一塊兒(河北白洋淀以東的大清河流域,南至河間縣一帶),是在據理力爭地捍衛主權,弦外之音也在敲打趙宋,燕雲十六州是契丹人流血流汗換來的,是幫石敬瑭當後晉皇帝的酬勞,得的名正言順,那時還沒有篡位上來的老趙家呢!宋太宗欺負我們母寡子弱,兵分三路大舉北伐,咋樣?被打得稀里嘩啦……燕雲在我們治理下欣欣向榮,這凝聚著血汗和希望的風水寶地寸土都不能丟!

自從938年得到以北京、大同為核心的燕雲十六州以後,遼國綜合實力如虎添翼般突飛猛進,一躍為雄踞天險要塞、威懾中原的強勢霸主。燕雲是著名的戰略軍事重地,更是遼國最富饒的豐產之地,穩定的農耕經濟遠超遊牧經濟並成為財政支柱。因燕雲而開創了二元政治體制(北院契丹族制和南院漢制),溫和寬鬆的政策漸得民心。重用漢官,沿用唐宋法律,學習中原先進的生產生活方式,即使改革也沒有過份強制。商業和手工業蓬勃發展,多族群融聚的多元文化交相輝映,既保持了民族傳統,又能兼收並蓄。幽州突騎、冀州強弩曾為漢光武帝劉秀奪取天下立下了汗馬功勞,燕趙民風豪邁尚武,也不乏文才俊傑,都是開拓進取的遼國急需吸納的力量。

尤為幸運的是,不僅避免了兩次傷元氣的法難,而且使承續盛唐的佛教根深葉茂。會昌五年(845年),河北藩鎮拒不執行唐武宗的滅佛政策,近水樓台的五台山僧侶紛紛亡命幽州。955年後周世宗滅佛,遼國治下的燕雲成為中原僧眾逃離迫害的避難所。人文薈萃,梵音裊裊,佛法連接著廣闊疆域裏不同的民族和文化,撫慰眾生。

小名燕燕的蕭綽生長於燕京,父親蕭思溫曾出任遼朝陪都——南京(北京)留守。959年春,後周大軍一連攻陷兩州三關(瀛州、莫州、益津關、瓦橋關、高陽關),正向幽州撲來,南京告急。不料,周世宗柴榮半途突發惡疾,南撤暴斃。她那通曉史書並非將帥之才的父親才長舒了一口氣。除了騎射、饗祀,年少的燕燕也受到漢文化的薰陶,還開始用心研習兵法,希望日後為父親分憂、輔助夫君。

遼南京(後改稱「析津府」)已是當時北方唯一能與開封相媲美的繁華都市。失去燕雲,遼朝苦心經營的系列改革就會夭折,蕭太后一生中的重要戰役都與保衛燕雲有關。她的多次親征可不是作秀、摘桃子或瞎指揮,而是了解戰況實情,做出準確判斷、調整戰術。儘管統帥大兵團作戰多次獲勝,但她從未成為一線將軍的掣肘。危難關頭,有她坐鎮就穩了,讓人心裏踏實又佩服。

蕭太后攝政四十載,勵精圖治,文武並重,國力強盛,聲名遠揚。遼朝的軍事力量與影響力涵蓋西域地區,這個遼闊帝國在東亞也積極爭取主導地位,草原絲綢之路和沿海水路通暢,使得貿易往來更加頻繁。東邊的女真、鼻骨德、高麗,西邊的黨項、回鶻、大食、吐蕃、于闐,北邊的韃靼、鐵驪、烏古等,紛紛向大遼契丹朝貢。

綜合實力是外交博弈的基礎,而坐擁燕雲不怒自威的天險地利,掌握戰略主動權,就能獲得更多的政治和外交籌碼。這位經驗豐富、意志堅定的鐵腕女主無論如何都要達成南下的基本目標,她深知宋朝實力並不弱,富甲天下,念念不忘燕雲的能人也不少,大宋的堅城防守,讓擅長野戰的契丹將士久攻難破,與其無謂耗損,不如結好互惠。她的意思很明確,大宋甭想再奪燕雲北伐擾民了,讓結為兄弟的遼國成為大宋的屏障,從此休戰,發展經濟,繁榮文化,國泰民安。

她就有這樣的底氣、膽識和魄力,內心強大,通透練達,靈活又務實。當老天爺給大禮時,跨不出舒適圈的趙恆膽膽突突的,而她蕭綽谷底翻身,全力以赴、責無旁貸地接住啦!這位一國之當家主母可謂名副其實的「承天王太后」,太白金星的能量加持,也給牽引議和、「願固盟好」的她增福添財。

澶淵之盟的簽訂,等於昭告天下遼國對燕雲的合法統治,宋廷以歲幣作為關南之地的補償,甭管「以風土之宜,助軍旅之費」等措辭花樣,那可是每年三十萬旱澇保收的穩定財富,是惠及後世的持續盈利呀!

宋遼致書「皆以南北朝冠國號之上」,從之前的中原王朝與夷狄番邦的對峙,變成中國之南北分治的重要朝廷,外交上是平起平坐的。實際上,在年年給遼的輸銀送絹中,也消解了宋朝的正統性,逐漸把大宋納入以遼為中心的朝貢體系。

朝貢體系是古代東亞以華夏王朝為核心的宗藩體系,「四夷賓服、萬國來朝」的大唐達到了頂峰。結束了五代十國亂局的宋朝未能恢復漢唐舊疆,無險可守又無戰馬產地的大宋受制於強敵環伺的地緣政治,開啟了花錢買和平的模式。這種華夷失序的屈辱感,也是真宗後來大搞天書封禪的主因,來彰顯趙宋受命於天的正統權威。1042年的慶曆增幣,是在北宋與西夏三戰皆敗之時,遼興宗藉故迫使宋仁宗把澶淵盟約的歲幣又增加了二十萬,還把「助」字改為「納」,而條件是遼朝須約束西夏與宋和談。1074年,遼藉口北宋在山西邊境增修堡壘破壞邊界,要求重新劃界,宋神宗放棄一些土地以滿足遼朝的要求。

正統之爭

遊牧民族與農耕民族的衝突融合是中國歷史不可缺少的篇章。華夷也不是一成不變的,第一個入主中原的遊牧民族是建立了北魏王朝的拓跋鮮卑,南遷的鮮卑人轉向定居務農,穿漢服、學漢文、改漢姓、與漢族通婚,融入華夏文明的同時,也注入了新鮮血液和豐沛活力,民族大融合孕育了蓬勃健朗的隋唐,唐高祖的妻子竇氏、唐太宗的長孫皇后都是鮮卑族啊!

契丹人的主體源於鮮卑的分支,聚居在西拉木倫河(也稱潢水)流域、赤峰高地及遼河一帶。早在貞觀年間,唐太宗在契丹領地設置松漠都督府並賜姓李氏,先後有多位大唐(宗室)公主嫁給了契丹首領,唐朝中興名將李光弼就是契丹酋長的兒子!耶律阿保機以松漠都督府的轄區為基礎逐漸擴張,於916年稱帝建國。

東到日本海,西至阿爾泰山,北到額爾古納河、大興安嶺一帶,南到河北南部的白溝河,全盛時期的遼國疆域廣闊,「萬方入貢,中夏來朝」的恢宏氣象,讓君臣上下倍感自豪,正如遼太祖所言:契丹乃隋唐血脈之延續,繼承了大唐正統。

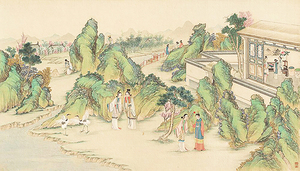

「遠則有虞大舜,近則唐室文皇」,愛讀《貞觀政要》的遼聖宗願「用福邦家,累德象賢」。朝臣常以唐朝典故進諫,后妃更以大唐仕女裝扮為榮,不僅有反彈琵琶式的胡琴舞,還有口吹竹笛、頭頂燃燈的精彩樂舞……打馬球是朝野最流行的體育活動。

1008年史學家路振奉命出使契丹,一襲黃紗袍漢服的遼聖宗於上京武功殿接見了他。在皇家宴會上,蕭太后微笑著向宋史敬酒致意,她頭戴彩纓翠鳳大冠,身穿黃錦青鳳袍,落座後貂裘覆足。除了北方的貂裘,幾乎近似漢族衣冠。

南北盟好後的大遼把重心轉向經貿和文化層面,學漢唐,跟北宋是摽勁兒比的。要晉陞到正統王朝的身份,就必須徹底甩掉野蠻落後的狄夷帽子。雖然大宋在文化上獨領風騷,但大遼也不差。這個馬背上的民族不僅能征善戰,而且非常善於向中原、西域等地學習,形成了多元相容又富有特色的文化。

工藝精湛的契丹鞍被宋人評為「天下第一」,具有契丹風情的刺繡織品遠銷歐亞。優質的契丹膠聞名遐邇,大文豪蘇軾製墨就愛用契丹膠,耐久不變色。他的弟弟蘇轍出使契丹,「逢見胡人問大蘇」,所到之處都會遇到熱情的粉絲爭相問候兄長,可見蘇東坡在遼國有多火、人氣超高!

在遼國,漢語與契丹語都是通行的,不少文書是以這兩種語言寫就。心慕華風、通曉漢文的官員、能吟詩作畫的貴族大有人在,隨著雕版印刷的發展,中原的典籍佳作廣為流傳,參加科舉的漢家學子、燕雲的書香門第堪稱最穩定的讀者群。

遼代佛教大為盛行,塔寺林立,香火繚繞。每年正月都要齋戒的蕭太后對佛法竭盡護持,而聖宗、興宗和道宗三朝(982年—1101年),佛教建築和雕塑達到了極高的藝術成就。

「上承唐代遺風,下啟宋式營造……罕有之寶物也。」建築學家梁思成1932年考察河北薊縣獨樂寺時讚歎不已,「登獨樂寺觀音閣上層,則見十一面觀音,永久微笑,慧眼慈祥……」

遼寧錦州義縣奉國寺是聖宗於開泰九年(1020年)為緬懷去世的母親而下詔在「家族封地」修建的皇家寺院。這是保存得最為完整宏大的古代單檐木構建築,棟宇峻起,飛檐軒翔,雄渾壯碩。「過去七佛」並列一堂,豐潤偉麗,梁架上的彩繪飛天唐韻猶存,被譽為「中國第一大雄寶殿」。寺內還有乾隆皇帝的御筆匾額「大雄殿、法輪天地、慈潤山河」。1948年遼瀋戰役中,一枚炮彈突然穿透殿頂落在佛祖手上,但沒有爆炸,另兩枚炸彈飛進寺院,也神奇地變成了啞彈。

「遠看擎天柱,近似百尺蓮。」67.31米的山西應縣木塔是世上現存最古老、最高的純木結構樓閣式建築,1056年遼道宗賜名為「釋迦塔」。八角形的明五暗四九層塔,無一釘一鉚,全靠斗拱、柱樑鑲嵌穿插,是榫卯結合的卓越典範。其中斗拱種類達54種,480朵宛如蓮花般的斗拱層層疊疊、環環相扣,穩固彈韌。應縣木塔歷經多次大地震、無數戰亂等浩劫,在風雨雷電中巍然屹立了近千年,是「峻極神工」(明成祖題匾)的古建築奇蹟。

大同下華嚴寺的菩薩彩塑曼妙精美,在西方博物館的遼三彩羅漢像生動逼真,撼人心魄,是古中國罕見的寫實主義雕塑傑作。

遼國王室貴族投入巨資營建寺廟,民間也細水長流地捐助。倡導華夷同風、建塔刻經的遼道宗自信地說:「吾修文物,彬彬不異中華。」歐陽修撰《新五代史》,將契丹列於四夷之一,「捨漢、唐、我宋,非正統也。」遼朝君臣很生氣。彼時,名僧輩出的遼國已是輻射周邊的東亞佛教文化中心,民眾安居而厭戰。宋使許亢宗眼中的燕京:「僧居佛宇,冠於北方。錦繡組綺,精絕天下。膏腴蔬窳、果實、稻粱之類,靡不畢出……水甘土厚,人多技藝。民尚氣節,秀者則向學讀書,次則習騎射,耐苦勞。」

宋遼禮尚往來、慇勤維護了120年的和平,實乃黎庶之幸。期間有不少爭鋒制衡、算計隱忍的插曲,也不乏有情有義的篇章。遼國發生災荒,宋朝派人在邊境賑濟。宋真宗駕崩的消息傳來,遼聖宗「集番、漢大臣舉哀」,下詔為真宗建資福道場。聖宗臨終前還告誡兒子「無失朝廷信誓」。善丹青的遼興宗將親筆繪製的《千角鹿圖》贈與宋朝,宋仁宗作飛白書以「南北兩朝,永通和好」答之……最後違約的不是遼國,宋徽宗為奪燕雲聯金滅遼,慘遭靖康之禍。

「潢水冰光射日月」,「一半胡風似漢家」,國祚210年的大遼首創了契漢雙軌的一國兩制,促進了遊牧、漁獵、農耕、手工業、商貿各得其所的發展互補。澶淵之盟是化干戈為玉帛、深度捆綁的利益契約,大遼巨量的穩固存在,客觀上也擋住了北部遊牧民族對宋朝的覬覦劫掠。北宋的歲幣在遼人看來相當於保護費,更有豐厚實惠的貿易往來,宋朝的茶葉、瓷器、糧食、美酒、漆器、綾羅綢緞、水果、書籍大受歡迎,遼朝的牲畜、鐵器、皮革、氈裘、草藥、礦物井鹽也是宋人需要的。最讓遼人傾慕不已的是大宋的軟實力,如春風化雨,滋潤心田。

遼宋互為表裏、交融互利的關係,帶來了古代邊疆史上難得的長久和平。大遼用心彌補了弱項,在精神文化領域有著融會貫通的躍升。北宋在(經濟、文化、科技、商貿等)長項上精細運作且靈活多樣,軍事上憋屈又懈怠,只有長期與西夏作戰的西軍鍛鍊得較為強悍。

契丹是鑌鐵或刀劍之意,刀劍再堅韌鋒利也會生鏽,宋瓷再雅潔精美也易打碎。盛衰自有時,從輝煌壯麗到灰飛煙滅,王朝更替如走馬燈一般。……只是亡了國的契丹族星散並融入各地,連文字也失傳了。然而在草原絲綢之路,契丹人對東西方貿易往來與文化交流的貢獻有著抹煞不掉的口碑,再加上一代英主耶律大石率餘部在中亞建西遼(1124—1218年)的事跡廣為流傳,中世紀的西方「無聞中國有北宋,只知契丹即中國」,契丹逐漸變成了一個風行世界的稱號,直到今日,仍有東歐、西亞、中亞等十幾個國家將契丹作為中國的代稱。

大遼契丹馳騁遠逝,留在中國的珍貴文化遺產是建築和雕塑,這些凝聚著匠心技藝和虔誠信仰的佛教藝術,是歷經千年滄桑仍神奇遺存的瑰寶。除了遼河流域的石塔和錦州奉國寺外,很大部份都在河北、山西的燕雲地區。相對宋朝的秀麗醇和,渾樸開闊的遼代建築頗具唐風,梁思成概況為「唐遼豪勁」。

意大利傳教士柏郎嘉賓這樣描述契丹:「再也找不到比他們更為嫻熟的精工良匠了!他們的國土盛產小麥、果酒、黃金、絲綢和人類的本性所需要的一切。」

1953年,梁思成聽說自己勘查過的廣濟寺被拆毀,長嘆道:「我也是遼代的一塊木頭啊!」(全文完)

參考資料:

《宋史‧寇準傳》《宋史》《續資治通鑑長編》《遼史》《契丹國志》等。

李輝《梁思成:永遠的困惑》

「安史之亂」「會昌法難」與幽州地區的佛教

遼朝佛教與其周邊(吉田睿禮)

中國這座塔有多牛,連梁思成也沒全搞懂|山西(葉南《華夏地理》)

日本野上俊靜的遼代佛教研究(楊曾文)

10—13世紀的草原絲綢之路與歐洲人的契丹印象(孫立梅)#

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores