這一天,人們在廚房牆上或在灶上懸掛「灶馬」,在灶上擺上甜湯糰(湯圓)、酒和果子等祭品,在灶門上塗抹酒糟,送灶神——司命真君回天庭報告工作結果。灶神是在人間掌管記錄家家戶戶善惡表現的神祇。灶神一年一度回到天庭,向玉帝報告人間各戶人家在這一年中的善惡功過,過了除夕,又回到人間執行任務。

那麼送灶神的「這一天」是哪一天呢?在歷史時間長河中曾經發生過改變。這要從頭說起,先來看祭灶的歷史到底有多久了呢?

祭灶的歷史

《淮南子》說「炎帝作火官,死而為灶神」(〈汜論訓〉),也說「黃帝作灶,死為灶神」(見《太平御覽》引《淮南子》),炎帝是火官,黃帝是灶的發明者,他們對人的生活有大功德,所以被尊為灶神。東漢應劭《風俗通義》說灶神是上古的火神祝融氏重黎。炎帝和黃帝是中華民族的共祖,而祝融氏重黎也是上古人氏,從這一觀點來說,祭祀灶神的歷史是來自久遠以前的上古時代了。

在商、周時代,天子和民間百姓都祭祀灶神。在《通典》、《禮記》這些歷史經典文獻中都有祭灶的記載。

據《禮記正義‧曲禮下第二》中記載,天子在一年中依序遍祭天地、四方、山川和五祀。「五祀」是指戶、灶、中霤(主堂室神)、門(城門)、行(行神),又說這是殷商時的禮制。大夫只祭五祀。鄭玄注說「大夫五祀,為夏、殷法」,可以說五祀是夏朝和殷商時代禮儀的延續。

到了周代,天子祭祀的對象有七種,稱為「七祀」,其中包含灶神。《通典》記載天子在孟夏祭祀灶神,祭祀那些古來對人有功德的神祇,上述的炎帝、黃帝即是。庶士、庶人只能立戶神或灶神的神位來祭祀。民間祭祀的灶神不是大神,是居人間的小神,專司監察小過,以譴告人的神。(《禮記正義‧卷四十六祭法第二十三》)也就是說,周代的天子和百姓都祭祀灶神,只是祭祀的神有所不同。

隋朝杜台卿《玉燭寶典》說灶神名為蘇吉利。《雜五行書》說灶神名禪。唐代段成式《酉陽雜俎‧諾皋記上》說民間信仰的灶神叫隗,一名壤子,又名張單,字子郭,是天帝的督使,被灶神舉告者,大過減壽三百天,小過折壽一百日。張單是著名的台北行天宮所祭祀的五恩主公之一。

總的來看祭灶的歷史,今天民間祭灶的風俗最早是來源於夏商周三代的禮制,而且灶神監察善惡以告誡人的天職,在那時已經在執行了。只是天子祭祀的灶神是有功德於人間的,而民間祭祀的灶神則是監察各家善惡功過的小神。至於祭灶的日期和風俗,古今也有了差異。

祭灶日期和風俗的變遷

據《禮記正義》三代是在夏天祭灶,因為灶屬火,所以在夏天祭灶神。又見《禮‧月令》記載:孟冬之月「臘(祭)先祖五祀」。上面談到,臘祭的「五祀」中包含灶神。「臘」為接,舊歲接新歲之際,也就是過了這一天就是新年了。[1]所以臘祭這年終大祭是在除日舉行,祭祀先祖和五祀,具有向祖先報告一年成績的含意,也是灶神向天庭玉帝報告各家戶一年善惡功過成績單的時候。

到了漢代時,歲末臘祭百神時也一樣祭灶。史傳陰子方在臘日「黃羊祭灶」就是一個頗負有盛名的例子。

《後漢書‧陰識列傳》敘述,陰子方在某年臘日年終大祭的清晨晨炊時,喜見灶神顯像。他非常感謝灶神的照拂,那時剛好家中有黃羊,就用黃羊敬祀拜謝灶神。

陰子方是個氣節清高的大善人,不僅事親至孝,溫和恭讓,而且善良仁慈,喜善樂施。陰子方雖是大富人家,然而持家嚴謹節儉,一家戒侈。從見到灶神顯像這一天起,陰子方的財富急速增值,成了國中巨富,「田有七百餘頃,輿馬僕隸,比於邦君」。

傳至三代時,福蔭更盛,子孫封侯封后。封侯的有孫子原鹿侯陰識和其他三人,封后的孫女陰麗華就是漢光武帝的光烈皇后。他們一門恂恂君子、佳人,寬容為懷,退讓為懷,善果傳龜印、襲紫袍。

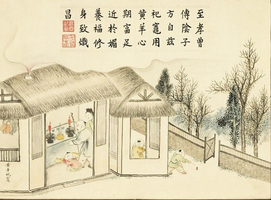

從漢到唐代,還是繼承除日、除夕祭灶的傳統風俗,《輦下歲時記》記載,年夜裏都城裏的人們會請僧人、道士誦經。他們準備酒、水果等供品和神帖、灶馬畫,放在灶台上,並用酒糟塗抹灶門上,用來送灶神。

到了宋代時,民間祭灶的風俗從年夜改到臘月二十三日、二十四日之交舉行了,並將這一夜稱為「小年夜」,對比於唐朝之前送灶的「大年夜」,也稱為「交年」、「小年」,清代稱為「小年下」。送灶神時鞭炮聲震天價響,家家戶戶鑼鼓響遍,處處洋溢著濃厚的過年味兒。

至於祭灶的祭品,宋代民俗以甜點為主,民間說是甜灶神的嘴,給自家在天神面前說好話,報好功。南宋《武林舊事》、《乾淳歲時記》都記載祭祀灶神用花餳(音同糖,指麥芽糖作的各式糖果)、米餌(湯糰、湯圓)、糖豆粥等。本文開頭所描寫的就是宋代祭灶的民俗做法。現代祭灶的習俗是承襲了宋風,常見用甜紅豆湯圓、糖果祭祀灶神。

追尋歷史的足跡來看,祭灶歷史的悠久在民俗節慶中真是名列前茅了。臘月祭灶記載著中華民族敬天敬神的足跡,怎樣祭灶才能招來福報?誠心地感恩戴德而無求,如陰子方敬祀灶神的虔誠與行善,給了我們一個可親可敬的模範。「天地無親,常與善人!」福隨善來,如影隨形,一點不假!

註[1]《康熙字典》錄:「晉博士張亮議曰:臘者,接也,祭宜在新故交接也。俗謂臘之明日為初歲,秦漢以來有賀,此皆古之遺俗也。」#

看更多【中華文化300問】文章。

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores