踏入2024年第一天,收到很多朋友和讀者的祝福,不勝感謝。在此先祝各位新年愉快,身體健康!

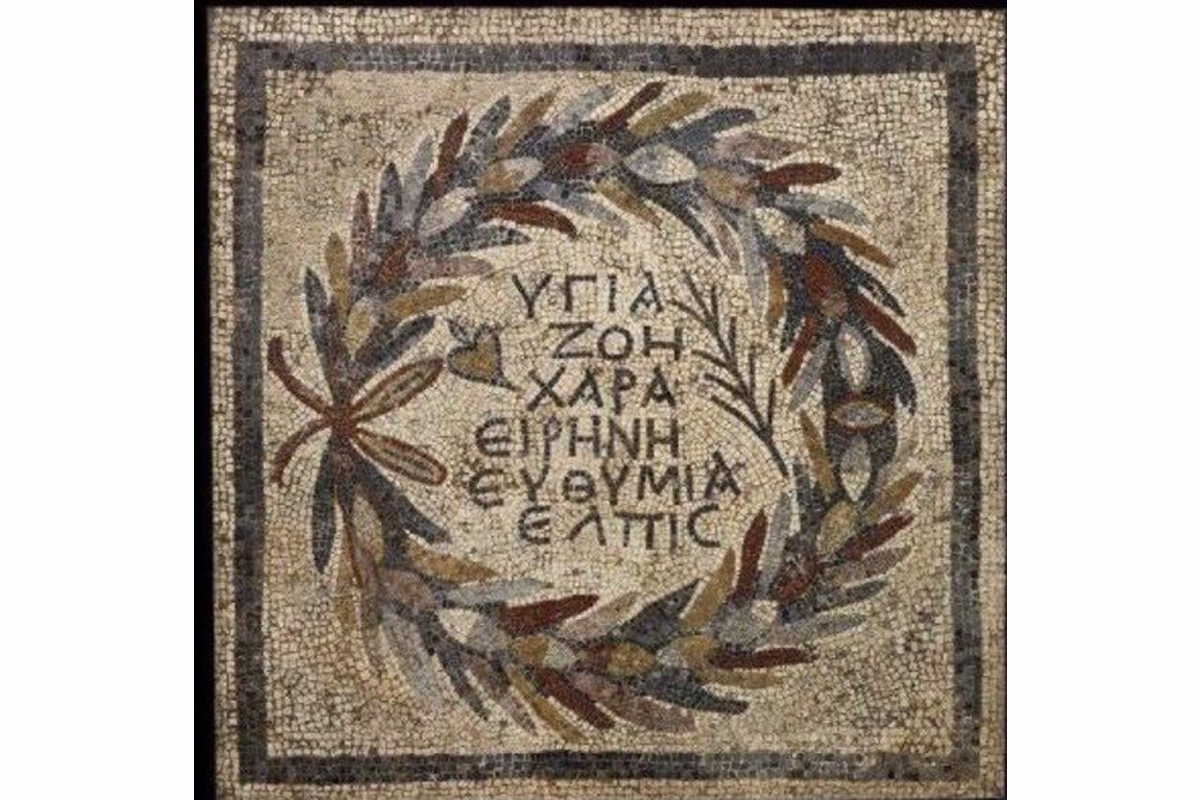

看到大家的祝福,忽想起一幅公元四世紀的彩石鑲嵌畫,見附圖。這幅馬賽克於1857年在哈利卡納蘇斯(即今天土耳其的博德魯姆)出土,現藏大英博物館。畫作包含一個月桂花環、一根黑色小樹枝和一片常春藤葉子,花環內,是六個帶有祝福意思的古希臘文字:ΥΓΙΑ, ΖΩΗ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ, ΕΛΠΙΣ,意即「健康、生命、喜樂、平安、高興、希望」。

祝福別人健康長壽、快樂順心,在華人來說都很平常,但我們由細到大,似乎極少祝人「常懷希望」。我細心想想,文言文甚至沒有一個詞,可表達現代意義的「希望」——即一種相信「明天會更好」的信念。

文言文固然也有「希望」兩字,但就像「衛生」、「經濟」、「自由」、「民主」(古代指「民之主」,不是「民為主」)等詞語,意思跟現代用法大相逕庭。文言文的「希望」,意思類似「期望」、「欲望」,甚至是「迎合上意」,都與hope(古希臘人所謂elpis)毫無關係。

不講「希望」,中國古人極其量只會說「樂天」、「知命」、「達觀」、「委分」,諸如此類,不外乎表示「順應天意,隨遇而安」,即現代人所謂「看化」、「平常心」等,這些都不等同「希望」。抱有希望的人,相信未來比今天更好;但樂天知命的人,往往只會安於現狀,甚至不介意忍辱偷生。

一言以蔽之,中國文化是一個沒有「希望」的文化。

你可能反駁,不,從前中國人雖然沒有一個詞強調「希望」,但我們祝福別人時,不也寄託了一種希望嗎?對,例如《莊子》就有個著名的「華封三祝」故事,說堯巡行至一個叫「華」的地方,那裏守封疆的人祝堯「使聖人壽、使聖人富、使聖人多男子」,即希望堯長命、富有和多子多孫。

「華封三祝」固然隱含一種「未來會更好」的美麗願望,但歸根究底這不是一種信念,而是一套祝頌詞令,嚴格來說也不是現代人所講的「希望」。然則「希望」即是什麼呢?對「希望」的理解,確實會隨語言文化而有差異。

例如英文只有一個hope字,但法文卻細分為espoir和espérance(兩個字翻譯成中文,很不幸都是 「希望」)。法文espoir比較好理解,代表一種個人情緒或想法,期待有更好的事情將發生在自己(或他人)身上,而espérance則近乎一種宗教價值,對未來抱有純粹的信心,不涉及功利,甚至跟快樂無關。

為了在中文上方便區分,espoir不妨譯為「希望」,而espérance則譯成「望德」。希望會讓人爽,讓人快樂,但它是短暫的,只要現實不似預期,希望就會幻滅。望德則着重堅持、忍耐、謹慎和明智,始終對現實保持清醒,不會自欺欺人,也不因失敗而沮喪。

法國社會學家、神學家埃呂爾(Jacques Ellul)在《被遺忘的望德(L'Espérance oubliée)》一書中,大力強調「希望」和「望德」的分別,說:「希望是人類的詛咒(L'espoir est la malédiction de l'homme)。 人只要相信可能尚有出路,就什麼都不會做。在可怕的處境中,只要他想像還有出路,他就不會做任何事來改變那處境。」

「望德」則恰恰相反。埃呂爾認為,當你相信自己窮途末路,連上帝也不理睬你的時候,望德才開始真正登場,「只有在希望不復存在時,望德才可能顯露(c'est seulement lorsqu'il n'y a plus d'espoir que peut poindre l'espérance)。」

像espérance這種境界的「希望」,是否有顛覆到你的人生觀呢?如果你接受到這樣的「顛覆」,恭喜,你已有希望用一雙不屬於中國人的眼睛看世界了。

本文獲作者授權轉載自「馮睎乾十三維度」Patreon

(編者按:本文僅代表專欄作者個人意見,不反映本報立場。)@

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores