在人們的印象中,知識份子因為「思想問題」被送入農場強迫勞動改造,已經是半個世紀前的歷史了。事實上,這樣的事情在當代中國仍不斷發生著。

2000年前後,蘭州大學生物學博士生譚曉榮和丈夫張啟虎(蘭州大學數學博士),因散發法輪功真相資料、書寫標語、上訪等多次被抓、被打、被抄家,被關押在洗腦班、拘留所和勞教所期間經歷暴打、背銬、多根電棍電擊、長期剝奪睡眠、吊打等各種酷刑折磨 。2001年兩人分別被判勞教一年半。 當時兩歲多的孩子失去父母的照看,在全國各地的幾個親戚家流轉。

譚曉榮說:「任何一項普通的勞動,在勞教所裏都可以變得非常殘酷,因為他們有極為變態地定時定量要求,強迫人時刻達到體能的極限,精神高度緊張,才能勉強達到他們要求的速度,要每分每秒都拚命幹,腦子裏只有一個念頭,就是『快!快!快!』否則有更殘酷的折磨等著你。」

在重體力勞動之外,對法輪功學員還有額外的酷刑折磨。譚曉榮曾被吊打幾小時,也曾被強迫站立4天3夜,腿腳浮腫麻木、頭暈迷糊。

勞教所還專門給法輪功學員抽血、量血壓,當時大家不明所以。幾年後,當中共活摘法輪功學員器官的罪行被爆出後,譚曉榮才明白勞教所的目的。

與譚曉榮同期關押的多位法輪功學員被活活打死,但中共對這些消息封鎖得極嚴,即使是關押在一處的人也不知內情。

譚曉榮說:「我所知道的其他同修的迫害情況只是冰山一角,多數是從其他人口中得到的零碎消息拼湊起來的,或者根據一些跡象推斷出來的,完整的是出來後看明慧網得知的。中共的邪惡超乎想像。」

以下是譚曉榮7月17日在中共駐美大使館前集會上的發言:

我叫譚曉榮,1996年在蘭州大學開始修煉法輪功,身心受益,慶幸自己在有生之年得遇大法,了悟生命的真諦。煉功以後,我的腸胃炎好了,身體不定時的莫名疼痛消失了,平時按照「真、善、忍」的原則要求自己,生活得簡單而快樂。

全面迫害

1999年,我博士二年級,中共全面發動對法輪功的迫害,法輪功群體被污名化、妖魔化,作為一個了解法輪功且親身從中受益的人,我覺得自己有責任把法輪功的真相告訴政府和身邊的人。

自1999年以後, 我曾因上訪、到天安門廣場打橫幅、散發真相資料及寫標語等,先後5次被非法抓捕、拘留。在不同拘留及關押場所經歷了非人的酷刑折磨和虐待,身心受到嚴重摧殘。在北京南口看守所,在一月最冷的季節,曾被拷凍一整天;在定西看守所,曾被警察上背銬,同時連續扇耳光並拳打腳踢,直到昏死過去;在勞教所被用吊拷,連續剝奪睡眠,強迫徹夜站立4天3夜等酷刑折磨。

當時的蘭州大學煉功點我認識的幾十個人,幾乎都被不同程度迫害——開除、罰款、抄家、被抓,被關洗腦班、勞教所,判刑等。一對夫妻同修於進芳、夏付英,因女兒收留被酷刑折磨逃脫的法輪功甘肅輔導站站長袁江(後被迫害致死),被以「窩藏罪」分別判刑5年、3年,2006年於進芳出獄後舌頭僵硬,消瘦虛弱,嘔吐吃不下東西,12天後離世,懷疑被下毒迫害。蘭州大學十幾位學生被關押迫害,兩位21歲的大三學生——王允波和薛留彥分別被判處8年和4年徒刑。

進京鳴冤

2001年元旦,我和丈夫帶著兩歲的兒子到北京天安門廣場打橫幅,發資料為法輪功鳴冤,被多名警察拳打腳踢,強拉硬拽到警車上。當時廣場上有無數法輪功學員,「法輪大法好」的呼聲此起彼伏,多輛警車載著警察到處去抓捕。警察拖拽我的時候,我本能地拽著他的衣服掙脫。到了警車上,抓我的警察憤怒地責怪我,「你幹嘛拉我衣服,把我毛衣都拉壞了!」在他看來,他不顧我的死活拖拽我無可指責,我拉他的衣服則罪不可赦。

當夜被關押到天安門附近的拘留所,有無數當天上訪被抓的法輪功學員被關押在那裏,整個監室都擠得滿滿的。第二天,所有人被分別拉到不同的車上,送往別處。那時去天安門上訪的學員都有一個共識,就是為了避免株連親屬和單位、被遣送回原籍等,大家都不報姓名和地址。我們一家被送到了北京南口拘留所,丈夫和兒子被關在一個1米寬、2米長的留置室裏,我則被用手銬抱樹環拷在室外一棵大樹上。

那時是隆冬,北京很冷,環抱樹讓人不能站直,只能以一種很彆扭的姿勢站著。到中午了,我憂心孩子餓肚子,一個女警端著飯盒路過,看到我沒有任何驚訝,估計已經司空見慣這種把人拷在樹上挨凍的情景,我見她是女警,或許會心軟一點,就跟她說,「你好,能請你幫個忙嗎,我兒子只有2歲,被關在裏面,求你給他點東西吃可以嗎?」她有些吃驚,可能沒有料到被拷的「犯人」會跟她說話,愣了一下,猶豫了一下輕點了點頭,沒說甚麼就進去了。到了晚上,這個女警主動跟我說,「給了你兒子一些吃的」。

大概被拷凍了7、8個小時,天黑了以後,看守所的警察才解開手銬把我也關進了留置室。期間又有一位同修被關進來,我們四人擠在狹小的留置室裏,兒子被抱在懷裏睡著了。幾個大人只能站著或坐在水泥地上。

被關48小時後,我們被送到一列火車上,被強制離開了北京。我們中途下車,重新買了回家的票。聽說很多當初到天安門為大法鳴冤的學員後來失蹤了,或者就此被判刑或勞教了。蘭州大學法律系法輪功學員劉建新當時因上訪被判了3年勞教,關在北京團河勞教所。

雙雙被捕

2001年1月12日,我和丈夫因散發真相資料,不幸在徐州雙雙被抓,家被抄,所有法輪功書籍及電腦打印機等被抄走。兒子一下失去雙親,小小的他不明白為甚麼爸爸媽媽忽然都不見了,兒子在幾個親戚家周轉,小小年紀已經在大江南北走了幾個回合了。

丈夫先是被監視居住,然後送往拘留所,幾個月後判勞教一年半,關押在江蘇方強勞教所。在那裏經受了肩挑大糞等勞動折磨,被多根高壓電棍同時電擊,直到滿房間都是肉皮燒焦的味道。期滿後為讓他「轉化」,又被送到山東王村勞教所「法律教育基地」(實際是洗腦班)繼續關押,回到徐州後又被監視居住幾個月。判了一年半,卻被關押了兩年,對法輪功學員的這種超期違法關押非常常見。

我當時因博士在讀,尚屬學生身份,交由學校處理。蘭州大學把我和其他幾個到北京上訪被遣送回來的學員關在校內一個地下招待所裏,名為「學習班」,被關三個月,到「兩會」結束後釋放。

我們被關押期間,警察還到當時照顧兒子的親戚家騷擾。姐夫說,「兩個大人都被你們抓去了,家裏只有一個3歲的孩子,你們還想怎麼樣?!」

罪惡西果園

2001年6月,因在公路邊寫反迫害標語,我和其他五位蘭州大學學生同時被抓,先後被非法關押在定西市拘留所及蘭州市西果園看守所。在定西看守所被警察上「背銬」,同時扇耳光拳打腳踢直到昏死過去。

西果園看守所利用眾多在押人員做奴工賺錢,主要是挑揀瓜子、磕瓜子,正林瓜子就是看守所最主要的客戶。揀瓜子就是把蘭州特產的大板瓜子按等級分類,平整漂亮的成為『手選瓜子』(下圖)。外形不好看、小的、不平整的的則需要人工嗑出瓜子仁,用牙齒咬開,用舌頭把瓤取出來,因為只有這樣速度才最快,這些瓜子仁用於添加到蛋糕點心等食品中,購買這些產品的人不會知道,其中添加的瓜子是沾著無數在押人員唾液的。看起來似乎是個輕活,其實不然。因為速度要求非常快,任務極為繁重。揀、嗑不管嚴寒酷暑、風霜雨雪都在室外,每人每天揀一麻袋,嗑四斤半(大約1萬5千顆瓜子),幹不完會被暴打或罰站等。時間一長,人的手指、指甲、牙齒、嘴唇都會變形。做久了,牙齒會被磨出豁口或磨尖,一顆牙不好用了就換另一顆。在那裏被關久的人,很多顆牙齒都磨得尖尖的。

看守所除了利用在押人員做免費勞力,同時還利用各種酷刑殘酷迫害法輪功學員。一位蘭州法輪功學員劉蘭香,是位中藥師,被抓後絕食反迫害,遭到毒打。惡警給她戴上了手銬、腳鐐,抬到院子裏強行灌濃鹽水,被吊起來被毒打了幾個小時。灌食並沒有灌食物,而是濃度很高的濃鹽水,不是為了救命,而是為了致人於死地。

第二天,劉蘭香在酷刑中死亡,兩手腕嚴重損傷,雙腳腳尖與腿成直線狀,僵硬垂直向下,死後還在架上吊著。此時距她被抓僅三天時間,丈夫受不了年輕健康的妻子被抓三天就不明不白地死去,找到看守所理論,看守所威脅他不要鬧事,如果不保持沉默,他也沒有好日子過。死人活不過來,活人也活不下去。

與我同期關押的法輪功學員張鳳雲,也被野蠻灌食及暴打等折磨致死。我當時毫不知情,警察把這些罪惡掩蓋得非常嚴密,相關犯人都會被轉移或以加刑威脅下封口令。另有兩位男同修張曉東(32歲),萬貴福(57歲)在這裏被迫害致死。

「平安台」 不平安

2001年底,我被判勞教一年半後轉移到甘肅省第一勞教所(平安台勞教所),這個名字很有諷刺意味。在蘭大附近的市場,經常可以看到寫著「平安台農場」 的蘋果、梨和西瓜等農產品在市場上有售賣,進到這裏之後我才知道所謂的平安台農場就是「平安台勞教所」。

勞教所跟拘留所一樣,衛生飲食條件極差,而且更為邪惡,給每個法輪功學員安排兩個其他勞教人員,稱為「互監」(其實是單向監視),24小時監控學員的一舉一動,可以任意打罵侮辱法輪功學員,法輪功學員自己不能單獨行動,做甚麼事情必需經互監同意和陪同,如洗衣服、上廁所等。法輪功學員之間不許說話,即使互相對視也會被「互監」喝斥。相當於坐的「牢中牢」。

詭異體檢

值得一提的是,勞教專門給所有法輪功學員做體檢,名義是關心我們的健康。其他勞教人員很羨慕,說「你看就你們法輪功有體檢,我們都沒有」。所謂體檢,其實除了抽血和量血壓,幾乎沒有別的項目,過後也不會告知體檢結果。當時不知道為甚麼,只知道不可能是出於關心,出來後2006年活摘器官的事情被曝光才明白,這是為了活體器官庫採集血液信息。

超限勞動

這裏強迫女勞教人員做的都是重體力勞動,如翻地、挖樹苗、砍樹等,在外面這些活很多都是可以用機器或至少用耕牛來完成,只有在勞教所裏才會用人力來做,因為有大批在押人員用來做免費勞力,勞教所當然不想花錢,哪怕是很便宜的。

任何一項普通的勞動,在勞教所裏都可以變得非常殘酷,因為他們有極為變態的定時定量要求,強迫人時刻達到體能的極限,精神高度緊張,才能勉強達到他們要求極快的速度,定量要求很大,強迫到極限,比如裝滿一車沙子,要求10分鐘完成,要每分每秒都拚命幹,腦子裏只有一個念頭,就是「快!快!快!」否則有更殘酷的折磨等著你。

每天早上都是在極度疲憊中被粗暴的敲門聲叫醒,感覺才剛剛睡下就要起床了,這樣一天一天地撐著。有一次分揀中藥,任務很重,冬天太冷只能在室內操作,沒有空間,只好把被子掀起來在床板上操作,一直幹到凌晨2、3點,床板都是濕的,也只能放下被子睡在上面。

各式酷刑

除了強制重體力勞動之外,還有無數的酷刑來折磨法輪功學員。勞教所為了逼迫學員「轉化」,或懲罰學員之間說話、傳遞信息等所謂」違反所規」的行為,會採取各種酷刑。勞教所不定期查監室、搜身,如果發現任何與法輪功有關的資料,也會被體罰,包括長期剝奪睡眠,連續徹夜罰站、罰「掛」(一種侮辱性姿勢,頭朝下手臂朝上貼在牆上),多人毒打、吊打,關禁閉等各種方式。

所有這些酷刑都是由警察指使勞教人員執行,警察從不會在現場,甚至在被問時還會假裝不知道。被警察指定的打手,打人極有經驗,一拳就可以讓人面目皆非、鼻青臉腫,或者疼得倒地不起。因為法輪功學員對打人暴行的揭露,為了儘量不留下可見痕跡,後期他們採取更為隱蔽的打人方式,能夠讓人痛苦萬分,內傷嚴重,外表卻不留甚麼痕跡。

剝奪睡眠、徹夜罰站是勞教所常用的一種折磨法輪功學員的方式,我曾被強迫站了4天3夜,白天跟其他人一樣進行繁重的勞動或跑步,回來以後別人可以休息睡覺,我則被逼通宵站著。站得腿腳浮腫、麻木,像兩根木頭一樣不聽使喚,走路如同踩在棉花上,頭暈迷糊。另一個中隊的同修魏周香曾被連續罰站一個月。

還有一位60歲的同修李玉,被罰站達半年之久,她已經不能站立,處於隨時昏迷的狀態。兩個「互監」強拉著她跟著跑步或勞動,如果罰站過程中打瞌睡就會被大喝、重擊、踢腿,或用牙籤扎眼睛,只能靠意志在巨大的恐懼和壓力下一分鐘一分鐘地熬。

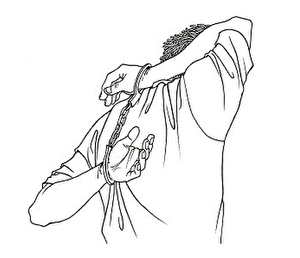

我也曾被吊打折磨幾小時,這是另外一種勞教所最常用的折磨方式,是手臂背後捆住手向後吊起來,整個身體的力量都在手腕上,而且因為是反關節的,被施刑的人極為痛苦,雙臂和肩背像火燒一般,痛苦感受難以描述。手臂很快就會麻木,全身大汗淋漓,如果被吊幾小時,手臂會像殘廢了一樣動不了,一切日常活動包括上廁所提褲子都要靠別人幫忙,要幾個月或更長才能恢復知覺,如果吊拷過長,手臂會無法恢復徹底殘廢。幾乎所有的法輪功學員都被用這種刑罰虐待過。

殘酷虐殺

與我同期關押在另一個中隊的一位同修侯有芳,48歲,在我到期釋放的前3天,被活活打死。這些事情都封鎖得非常嚴,當時勞教所裏氣氛非常緊張,所有人被關在監室裏不准出來,連勞動都取消了,我們只知道出事了,但不知是甚麼事。被解教當天,對我的監管稍有鬆動, 一中隊一位法輪功學員找了一個機會跟我說:「一直沒見到侯有芳,懷疑她可能已經被迫害死了」,我才知道是同修出事了。

另外兩位法輪功學員,32歲的歐陽偉和31歲的宋彥昭在男隊被迫害致死。即使關押在一個勞教所裏,也很難知道其他學員被迫害的情況,多數是從其他人口中得到的零碎消息拼湊起來的,或者根據一些跡象推斷出來的,很多是出來以後看海外報道才知道的。中共掩蓋惡行,其邪惡程度超乎想像。

結語

與眾多被迫害致死、致殘、致瘋的法輪功學員比起來,我是極為幸運的,雖然在那裏的每分每秒都是度日如年,但是我活著走出了勞教所,身體也沒有留下殘疾。罪惡的勞教制度雖然被迫終止, 但對法輪功學員的迫害並沒有隨之終止,時至今日仍在進行,而且變本加厲,在各種冠以「學習班」、「法制教育中心」等非法關押場所以及戒毒所、少管所、監獄中還在殘酷地進行著。各個關押場所多犯下的酷刑迫害甚至虐殺,活摘器官罪行絕不會被忘記,作惡者終將會被清算。#

----------------------

🎯 專題:中共海外升級攻擊法輪功

https://hk.epochtimes.com/category/專題/中共海外升級攻擊法輪功

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版復印 支持購買👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand