近期有不少歷史悠久的中學舉行開放日,2月23日是聖若瑟書院紀念150周年的開放日。

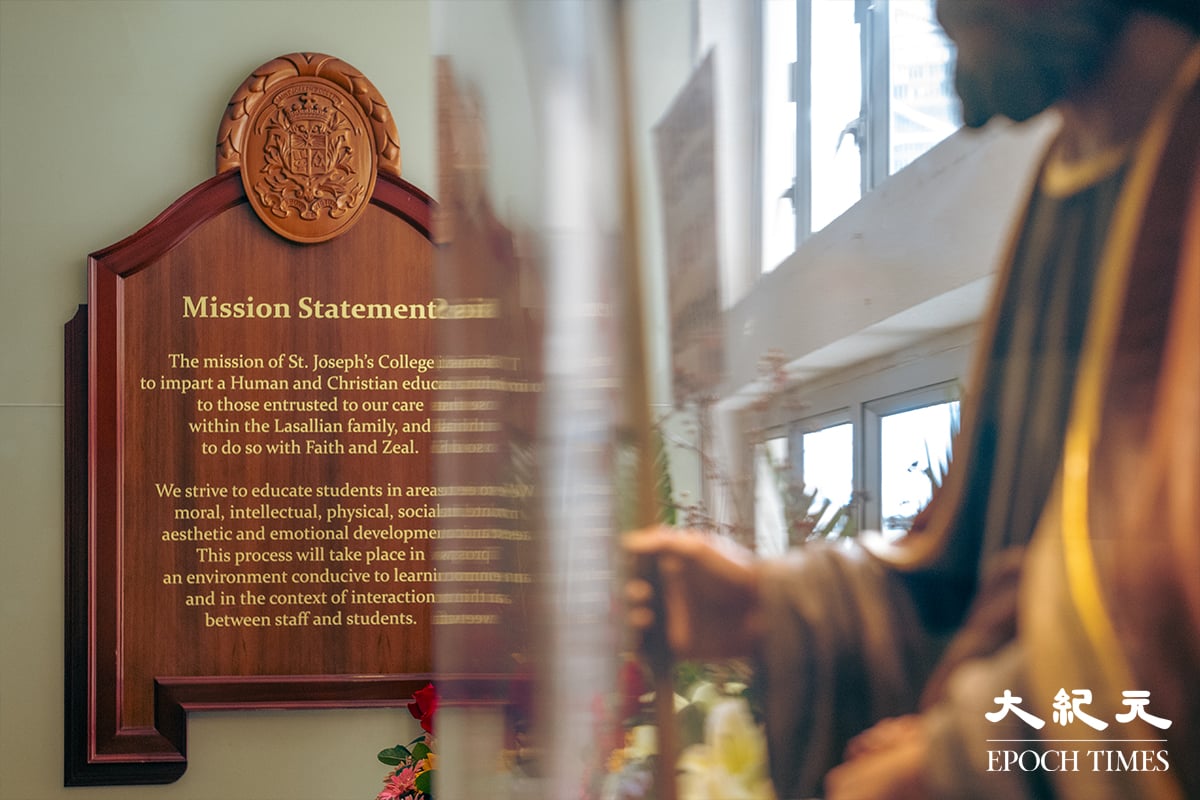

聖若瑟書院是由堅尼地道7號和26號兩所校舍組成,其中堅尼地道7號的北座和西座是法定古蹟,而堅尼地道26號是一級歷史建築。

進入學校時,不知為何,感覺跟上次去聖瑪利書院很像,可能大家都是百年校舍,西座和北座的建築風格跟聖瑪利書院有點相似。堅尼地道7號的西座原是徳國會所舊址,在1918年廣東南澳7.3級大地震,300多公里外的香港震感強烈,雖無死傷,惟罕見地造成不少建築物受損、出現裂縫,市民陷入恐慌。因為這場地震,聖若瑟書院原本在羅便臣道以北的己連拿利校舍損毁,學校遂遷至現址。

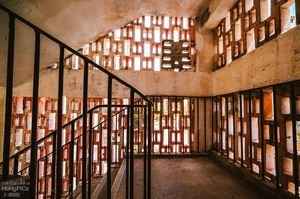

北座於1920年啟用,設有多個課室;西座於1925年啟用,內有小教堂,禮堂和實驗室。在二戰期間,學校被日軍徵用為醫院倉庫。北座樓高四層兩端各有一座塔樓,各層均有遊廊,向紅棉路的外牆有兩層高的巨型爱奥尼柱式的石柱,是希臘古典建築的三種柱式之一。校舍另一面設有九個柱拱修築而成的遊廊,中間部份見有舍利安娜色山牆。西座亦是樓高四層,牆上開設窗洞,頂部見有小塔。

而堅尼地道26號,在1935年前由香港的日資公司捐款建成,給香港日本人學校小學部使用。二戰過後,這建築物曾給予多間學校使用。在2016年,教育局將該校舍分配與聖若瑟書院作校舍擴充之用。按香港古物古蹟辦事處所述:「校舍為現代古典主義建築物具備裝飾藝術風格」。可能最初是給予日本人學校使用的關係,建築物現在仍留下一些像神社的遺跡,例如操場仍有一些像日式石造籬笆,和中間放置「狛犬座」的底座,跟動植物公園(前「兵頭花園」)在前神社範圍那「狛犬座」的底座相似,現在這底座安放了聖若翰•喇沙銅像。和其中一幅外牆仍有日本「太陽旗」圖案。

聖若瑟書院原名叫「救主書院」,於1864年由羅馬天主教會開辦。1875年,喇沙修士會六名修士接辦該校,並易名為聖若瑟書院,到1880年成為津貼學校。鑒於修生人數增加,學校1876年遷往堅道,其後在於1881年遷往羅便臣道以北的己連拿利,後來再到這裡。

還有,香港史上第一旅童軍旅團也是由聖若瑟書院於1913年成立,並於1914年正式在英國童軍總會註冊。

----------------------

🎯 專題:中共海外升級攻擊法輪功

https://hk.epochtimes.com/category/專題/中共海外升級攻擊法輪功

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版復印 支持購買👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand