電子消費監控升級

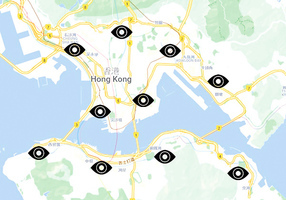

筆者曾在某銀行見到一名客戶要求提取數十萬元現金,銀行職員當然是問長問短,並建議各種電子交易方式,客戶斷言拒絕,並不諱言因私隱要用現金買名錶。據非正式統計,特區在銷售點以電子方式付款的比例達98%,現金交易只剩下2%。電子交易有其方便及穩妥之處,但凡事總有利弊,每筆消費的時間地點消費產品及其它元數據等將永久記錄,電子交易中衍生額外電子資訊,令更多第三方擁有資料。例如用信用卡交易,發卡機構發一個SMS,記錄交易內容,用戶無法選擇拒絕收取,變相另安排發出SMS的中介及電訊公司皆有紀錄。SMS已經被美國NIST認定不符安全標準,且容易被截取。擁有這些資訊的單位可能很多,因為使用電子方式交易,絕大部份人都沒有看清楚條款,當中包括很多含糊其詞的條款,例如向供應商可與關聯第三方或提供服務者分享資料作指定用途。即使看了條款亦無可奈何,因為你不可更改。監管及執法機構亦可以取得資料。電子支付絕大部份是實名制。從大數據的角度,只要將資料整合,加上人工智能分析,就可對個人習慣行為喜好等與實名者聯繫,甚至從購買的產品追蹤買家身份。近日某大銀行更新電子交易錢包軟件,表明為了配合中國香港警察防騙伺服器,若有「可疑交易」將提醒閣下云云。明顯地,執法機構監控民眾電子交易進一步升級。

交易紀錄衍生風險

當然有人認為只要交易是合法正當,沒甚麼不能見光,留下紀錄不應是問題,其實只是未有意識到風險所在。今天全球處於極度數碼化及人工智能盛行的環境。消費電子化,產生大量資訊,資料可輕易被分享,而越多第三方擁有資訊,就越大機會出現洩漏、被黑客入侵、被內鬼盜竊等可能。資訊一旦外流,可增加身份被盜的風險。有時交易紀錄未必明確顯示交易者身份,但可能已提供足夠資訊進行詐騙,例如交易SMS落入騙徒手中,騙徒可致電目標並講出交易內容,消費者因交易聯繫而降低防範意識,有多少人就是因為騙徒來電被指交易出現問題而上當。另外,匿名消費可免於因消費而被標籤。例如某人於某場所或某商店的消費紀錄,甚至買了某某的演唱會門票,皆可能被用作價值觀標籤。今天的政治環境令某些消費面對壓力,例如捐款給某政黨,訂閱某網上頻道,甚至於某書店買書,隨時被某政治組織上綱上線,甚至被政權認為違法。對某些慈善團體捐款,匿名更應是捐款者的選擇。本欄較早前談到供應鏈襲擊,例如某人剛在網上購買電腦產品並選擇郵寄,就有可能因消費資訊提供明細作供應鏈攻擊。再有,電子交易的資訊價值與交易銀碼並無關係。例如你使用一張八達通在某店舖花了數十元,交易紀錄已經提供了敏感個人資料,即人行蹤及習慣。

減少紀錄仍有辦法

減少在消費下產生的資訊與個人聯繫,在今天的環境下變得越來越艱難,但並非沒有選擇。首先,現金消費理論上是匿名消費,但使用上仍要留意,例如閉路電視收集的影像資料。同時亦要留意手機洩漏位置資料,5G機站定位可以準確至一兩米。電話卡早已實名制,將有關資訊串聯,有可能令交易者身份曝光。其次是利用預付禮品咭,面額可能只有一兩百美元,在消費上亦可能面對限制,例如只指定網上消費。特區並沒有這種禮品卡,有需要可委託外地朋友利用現金購買。部份禮品卡可能要先在地啓動,用家需要留意。另外,利用加密貨幣亦是選擇之一。越來越多消費接受加密貨幣付款,但匿名的先決條件是以匿名取得加密貨幣。請留意利用密幣交易所已經不能做到匿名,因為開啟帳戶是需要身份認證,交易所監管地執法機構可以取得相關資料。香港特區仍有實體店,接受現金購買加密貨幣,低於某個數額不用身份認證。當別無選擇要用實名消費時,就需要考慮資訊將交給哪一個第三方。你亦可考慮某些電子錢包,例如Apple可以利用信用卡將資金加進Apple Cash,於消費時使用,由於交易是Tokenized,只有蘋果擁有交易詳細資料,可減少第三方擁有交易資訊。又例如對方只接受信用卡,你在外地網站購物,使用外地銀行信用卡,最起碼本地沒有留下交易資料。

並不是所有交易都需要匿名或不留任何紀錄。若果在數碼世界完全沒有紀錄,反而因「太乾淨」而顯眼,用家宜細心衡量。電子極權時代即將來臨,了解風險所在及選項是必要的。◇

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores