「我覺得現在不光是美國的關鍵時刻,也是世界的關鍵時刻。美國是自由世界的燈塔,如果美國都淪陷,真的無處可去。我對此有非常深刻的體會!」活躍於紐約新聞界三十多年的Mary陳女士說。

陳女士是上個世紀百萬逃港大軍的一員,在香港曾加入逃港知青辦的雜誌《北斗》做編委,因感於香港離中國共產黨太近,時時沒有安全感,在70年代末申請難民移民美國。

回顧她的前半生,她感嘆在兩個人生的重要關頭,都幸運地作出正確抉擇,讓她的人生歷程完全改寫。如今美國大選開啟正邪之戰,她講述自己在人生關頭找尋真相的過程,希望給讀者一個借鑑,在風雲變幻的大時代背景下,每個人所面臨的選擇。

以下根據訪談資料整理,以第一人稱敘述。

下鄉後明瞭真相

1968年文革時我才十幾歲,那時差不多所有的老三屆(指1966年大陸「文革」爆發時在校的三屆高中學生和三屆初中學生),除了個別出身好的,其他全部趕到農村去,就是上山下鄉。

當時這種情形,我開始還認識不清楚。但是文革期間共產黨那邊也流出不少文件在外面,例如廬山會議的情形等關於共產黨內鬥的信息,諸如此類的我都蒐集了。

我下鄉以後生活非常非常辛苦,經常吃不飽,舉目無親,曾經有幾次生了疾病也沒人理我。開始我還以為只要我在農村拚命做工,與當地農民搞好關係,也不見得沒有前途,但是後來事實證明並不是這樣。

第一我跟農民關係好,從他們口裏面我真正知道共產黨是怎麼樣壓迫、壓搾農民,讓他們生活在最底層,把他們的工糧、餘糧,把所有種出來的東西差不多都掠奪一空。然後農民跟我說,最慘的不是「解放前」。(中共標準的宣傳是「解放前吃苦,解放後享福」)

農民跟我說,中國最慘的並不是所謂「解放前」,而是大躍進的時候沒得吃,差不多餓死。所以我才慢慢認清共產黨的本質。然後再把以前蒐集來的廬山會議文本找出來,看了才知道共產黨裏面一直都有殘酷的鬥爭,而不是他們所說的「為了所有人都過上好日子」,甚麼共產主義生活。所以我在離開大城市到了鄉下後,才慢慢認清共產黨的本質。

第二是個人的原因,我已經非常努力,曾經由當地的農村保送我去考大學,結果考出最好的成績,但因為我的家庭關係,說我有一位親戚是基督教徒所以判刑,還有我的家庭背景是知識份子,屬於黑九類,不讓我上大學。

我如果在大陸留下去,根本一點前途沒有。加上我的戶口已經遷離廣州市到了農村,無論我偷渡成功或失敗都不會連累家人,在這種情形下我決定偷渡。

70年代偷渡高潮 用腳投票

那時我才十幾歲,從中國的廣東經過八小時與驚濤駭浪的搏鬥,才到了香港。在這之前,我曾經第一次偷渡不成功,被抓去坐牢。出來後第二次偷渡才成功,當時的確是以生命為賭注。

那時已經是偷渡潮後期了,很多在中國邊界下放的朋友已經離開,所以我那時非常困難才到香港。到了邊界已經沒吃的,只能摘了樹葉來吃。

那真的是九死一生,但感謝上帝,我沒有被鯊魚吃掉,也沒淹死,所以最近這幾年我們香港的朋友在一個小島為逃港死難者立紀念碑,可以時時拜祭,寄託哀思,也是記錄下中共暴政帶來的苦難,我非常感謝他們做的這些事情,因為那幾十年在偷渡當中究竟死了多少人,根本沒有辦法去統計!

香港 香港人讓我永遠感恩

剛到香港,向來少通音信的遠親、素不相識的朋友,都熱心地給予幫助,提供住所,贈送衣物和生活必需品,介紹工作,讓我很快就安頓下來。

很多人說,香港人只懂得賺錢沒有人情味,我的感覺完全不是這樣。我到了香港,香港人不光是物質上資助我們,甚至精神上也給我們很大的鼓勵。他們說,在香港餓不死人的,只要你努力就行,也沒有現在人說的甚麼歧視大陸仔、大陸妹的情況,我做工時與工友的相處非常好,只要你拿出心來和他們交往,他們對你非常好,我覺得香港是一個充滿人情味,充滿同情心的社會。

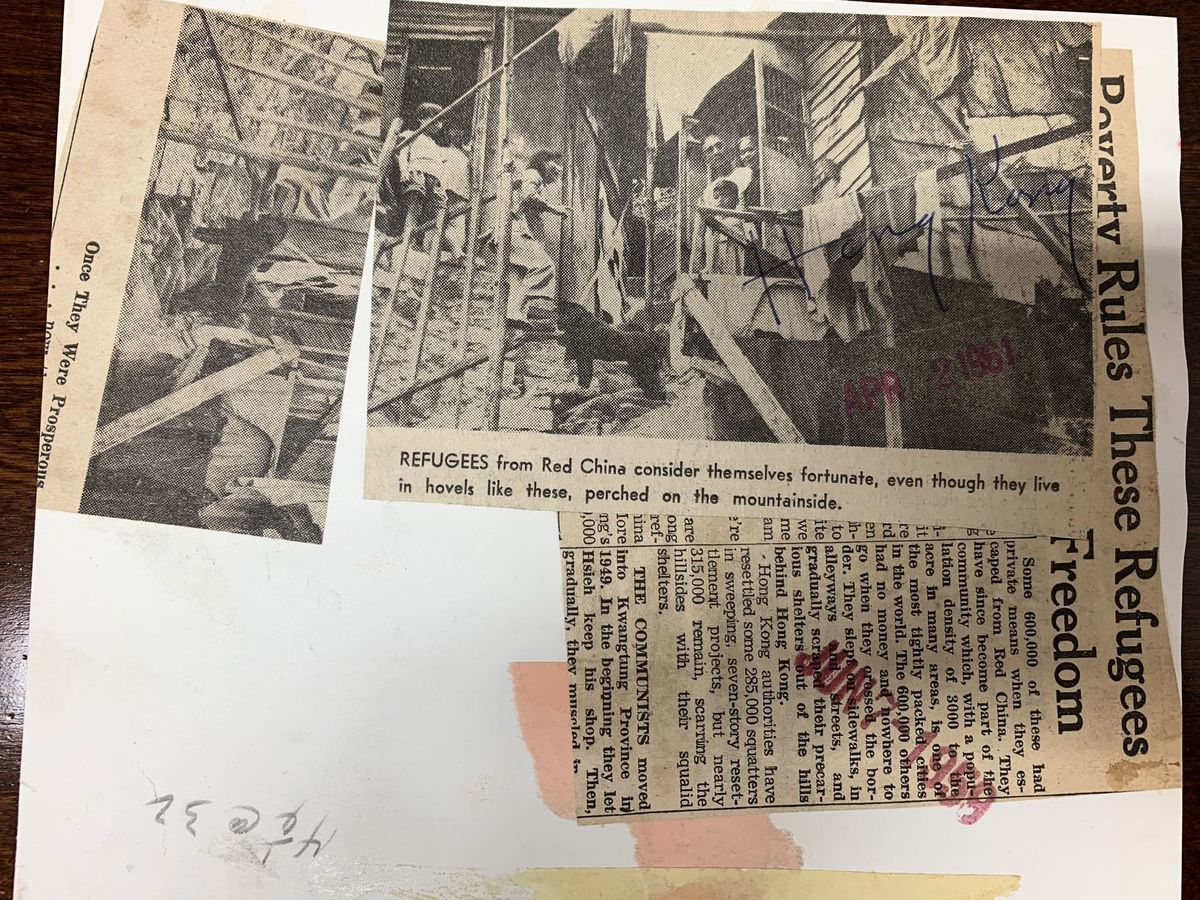

香港人的確為大陸苦難的同胞提供了無私的幫助。1961年中國大饑荒時期,中南部的人說開放邊境三天,讓飢餓的老百姓自由去香港,把包袱丟給英帝國,廣東的人利用這段時間大批跑到香港,後來我聽香港的親戚說,梧桐山上全是難民。整個香港都被難民潮所牽動,很多香港人拿著麵包、飲料到梧桐山給他們吃,後來要把這些難民送回給大陸的時候,香港人就在路上攔著,為救大陸飢民躺在車前阻止遣返,那是六十年代的事情。

我是七七、七八年的時候逃到香港,我一邊讀書一邊做工,最多時曾經兼職三份工作,後來為了實現自己的理想(在大陸即使成績優異也不給上大學),我在香港進入大學,讀新聞系。在香港待了三年後,與先生和9個月的小孩一起移民美國。

抓緊機會前往美國 遠離共產黨這個災難之源

70年代末香港還沒有提到九七(主權移交)的問題,主要是我覺得香港離共產黨太近,還是很危險。在香港生活時,我經常半夜好像聽到電話鈴聲響,或者外面急煞車的聲音,就馬上驚醒,以為自己仍然身處大陸、大陸公安來抓我。

在這種情況下,為了自己的安全,為了子孫後代,既然有移民美國的機會,就算在香港已經站穩腳跟,生活也有一些基礎,我們還是決定放棄、移民美國。

當年我是以美國移民法第七優先(即文化大革命中受到迫害的知識青年,以及中國歷次運動中受迫害的知識份子),獲得移民批准。

那時飛機票非常貴。來到紐約,我們身上只剩200美元,那還是香港一個親戚借給我們1,000元港幣,然後換成200美元。

到美國後,先生去餐館打工,我在家帶小孩。後來我們搬到唐人街,先生去唸書,我把小孩託付給人帶,自己也打工。經過三十幾年的奮鬥,我們有了安定的生活,非常幸福的家庭,兩個兒子都在籐校畢業,孫子一個8歲一個10歲。我最感慨的,是香港、是美國給了我這些機會。

我覺得在兩個關鍵的時刻,幸好我都選擇了正確的路,要不然以我的個性,喜歡把心裏話都說出來,在中國一定沒有好下場。現在香港的情形大家也知道,共產黨已經全面接管了香港,如果我在香港的話,也不知道會是甚麼樣的下場。#

(未完待續)

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores