上文談及上月厦村鄉約太平清醮的舉行盛況,這個太平清醮據信為全港數一數二大型的打醮活動,按照本地圍頭打醮模式舉行,醮期歷時六夜五日。打醮所用的大型醮棚,在醮期後改裝成大戲棚,於本月18至23日繼續上演粵劇神功戲。

本文以這個標題入題,最主要的原因,一方面由於每年舉行的長洲太平清醮,多年來都受到傳媒的廣泛關注,長洲太平清醮的印象深入民心。另一方面,公眾普遍可能未有怎麼留意到香港境內還有其它打醮活動舉行,因而往往容易出現一個誤會,以為太平清醮,以至太平清醮的形式,就是等同於長洲所辦的形式。

長洲以外 還有何處打醮?

在香港境內定期舉辦太平清醮、安龍清醮、誕醮等稱之為「打醮」活動者,至今仍然數以十計。除了長洲外,大部分舉辦太平清醮的為新界村落,有的以單一或多個村落,也有以整個鄉、鄉約,以至聯鄉、聯盟等名義組織打醮活動,厦村鄉約太平清醮就是以鄉約名義舉辦,除了包括鄉內所有原居民村落外,還包括鄉外兩個厦村鄧族分支的村落,即屏山鄉輞井圍和屯門鄉紫田村。

也有以墟市名義舉辦打醮者,太和墟便是一例。至於去年底舉行的「元朗街坊十年例醮勝會」,則是全港唯一一個以商會名義舉辦的打醮。

香港島和九龍市區內也有太平清醮舉行,石澳、大浪灣和鶴咀三地合辦每十年一屆太平清醮,九龍的有衙前圍七約太平清醮,這個打醮在近日首度列入香港非遺清單當中,不過由於衙前圍村已經進入了收地清拆程序,目前未知下屆2026年時會否繼續舉辦。

長洲太平清醮,相信由於為每年舉辦一次,加上已成為傳媒例必報道的活動,又有政府宣傳,公眾因此容易記起。按年期計,每年舉辦一次打醮活動者,原來在香港不止一處,西貢布袋澳、西貢滘西、坪洲天后宮、坪洲中元建醮、三角天后廟船等,每年均打醮一次。

以十年為期的打醮活動,在新界村落中為多數,厦村、錦田、粉嶺圍、沙田九約等皆是。上水鄉則以一甲子為期,每60年才舉辦一次,下一次要到2066年才舉辦。

打醮的目的

普遍都以「祈求風調雨順,合境平安」為打醮目的,這在打醮各項科儀、參拜神明中體現出來。另一方面,舉辦太平清醮還有聯繫社群的功能,除了海內外鄉民回鄉參加盛會、確立社群成員身份認同之外,各方賓客好友也紛紛來訪,共襄盛舉。

有老一輩的朋友曾以簡易的說法大概這樣形容,社區在一段時期累積了一定不潔淨、不好的東西時,就要做一次打醮,透過向神明敬拜、懺悔,並向陰間濟幽施食,將不好的東西送走,從而達到陰安陽樂,社區恢復安寧。

這當中體現了一個敬天信神的核心精神,參與者對自己以至整體的過失向神明懺悔,並且對社區做一些功德事,從而期盼獲得神明赦罪。因此各地打醮的一個共通點,都會先迎請他們信奉的主要神明到醮場上,讓神明「鑒醮」之餘,也讓眾人在場供奉神明。如有搭建戲棚者,「神棚」更往往會對正戲棚,好讓各神明觀賞粵劇神功戲的演出,人們相信這樣可達到「人神共樂」的目的,這亦是「神功戲」的意思,「為神明做功德」。

打醮的形式

香港的太平清醮,形式上以不同族群來區分,尤其是主持打醮科儀的師傅,以其所屬的族群、語言、門派等而定。這其實不難理解,每個族群很自然都會邀請與自己相同族群的師傅來辦事,因此出現不同族群的打醮活動,形式上有近似的,也有不同之處。

新界圍村人所辦的為本地式,為香港太平清醮的大宗。過往圍頭的打醮都是由本地喃嘸主理,近三數十年前開始有道觀承辦打醮,厦村鄉約太平清醮便是改聘道觀打醮的其中之一。

客家人所辦的為客家式,不過據信近年在香港已沒有客家師傅承辦大型的打醮,因此多條客家村落所辦的安龍清醮,都已改聘本地師傅承辦,當中只保留了一些客家打醮的元素,例如「安龍」,目的是每隔一定年期,重新為村落的龍脈「充充電」,使其恢復生氣。

鶴佬人所辦的為鶴佬式(海陸豐),聘請鶴佬喃嘸主理。長洲、坪洲的打醮都是屬於鶴佬式,其中包山就是鶴佬式打醮中的一個常見元素,在坪洲也有包山出現,在市區的多個鶴佬式盂蘭勝會中亦有大小不一的包山蹤影,包山上的「幽包」(長洲後來起名為「平安包」),其根本是濟幽施食之用的。

水上人舉辦的打醮活動,也是以本地式舉行,當中有些環節在水上人的打醮中常見,而不在圍頭打醮中出現,「過關」便是一例。登船出海「祭水幽」,也通常是水上人打醮中的一個重要部分。

潮州族群則較多舉辦盂蘭勝會,反而打醮活動並不多見。

只辦半天至一天打醮者,稱之為「洪文清醮」。亦有一種常見的「誕醮合一」模式,意即在舉行例如天后誕前,先舉行打醮,西貢滘西村、西貢白沙灣村、坪洲天后宮、三角天后廟船等都是如此。還有將中元勝會與打醮結合的,坪洲中元建醮便是如此。

另一方面,上述打醮都是以道教儀式舉行,亦有個別以佛教儀式舉行,其中兩個在香港仔避風塘舉行的朱大仙醮,便是聘請和尚主持儀式的。

打醮的一些共通元素

除了上述迎請神明、敬重神明是各式打醮的一個共通點外,啟榜也是一個普遍受到重視的環節,特別是金榜上詳列每個戶頭的人名,以示他們為打醮做貢獻之餘,亦往往成為他們在社群中確認身份的一種憑據。

打醮中通常都設有「緣首」,代表鄉民作為拜神的代表。緣首的數量和甄選方法因地方而異,普遍都會在打醮當年的年頭或更早日子,在他們主要供奉的神明前以「卜杯」方式選出,規例則各處鄉村各處例。

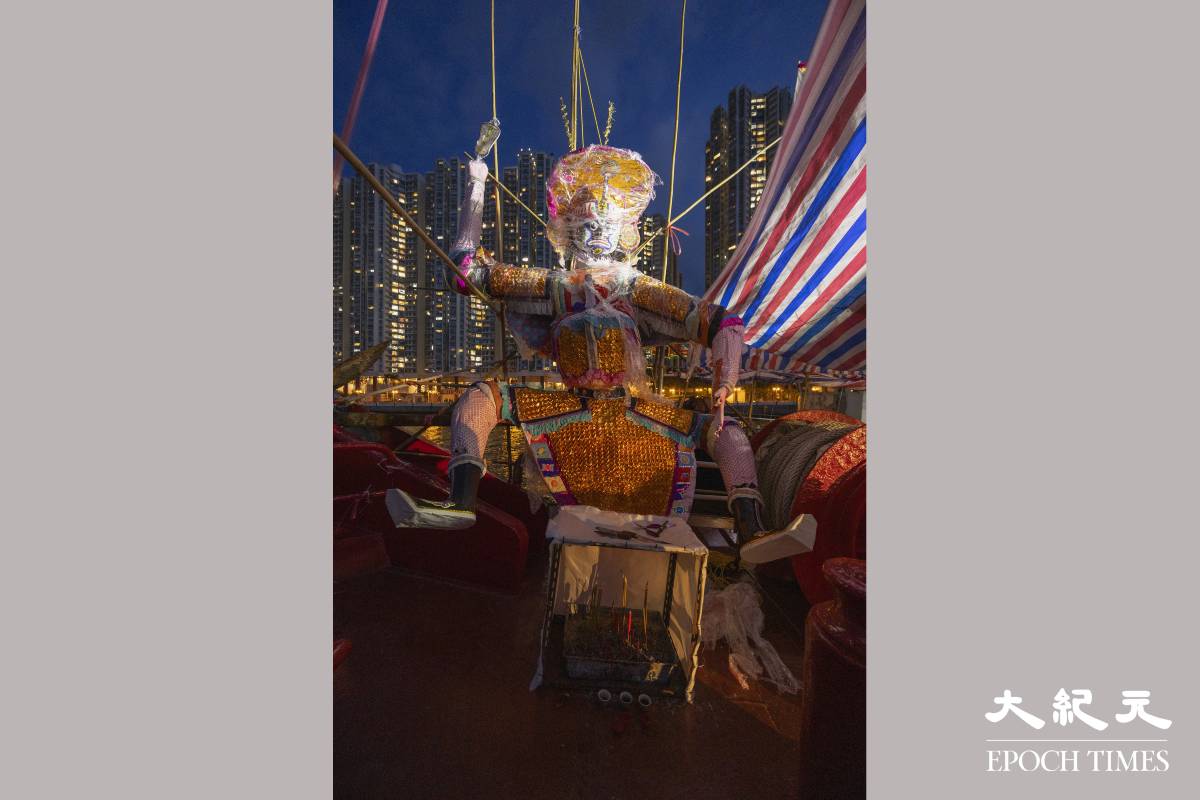

大士王都會出現在醮場上,普遍人將大士王(鬼王)視作觀音的化身,在祭幽時看管在場秩序,以免作亂。在打醮的尾聲,大士王在任務完成後火化而去,打醮亦至此完結。除了打醮外,大士王也會在一些祭幽的場合,例如盂蘭勝會中出現。

由於篇幅所限,本文只能對香港出現不同形式的打醮作一個簡述。如有興趣了解更多者,可參閱相關的著作、文字和影像紀錄等,亦可留意本專欄日後的分享。◇

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores