我的心窩裏,生出重重的人情冷暖的寒涼失望,我嘴裏含著飯,眼睛裏含著淚,在沒有人注意到的小竹椅上,氣得哭起來。太失望了,太傷心了。而且,最精彩的日子都被她們過了。現在的生活,相當無趣,連那一排蠢燕子都十分討嫌。

祖母邁著輕盈的步履,在廳堂和廂房間走來走去,她的身姿輕盈而敏捷,像一把能幹的拂塵,所及之處,碗盞家什,屋宇庭園,清潔灑掃,使得老舊的家什樣樣妥帖,每一天都那麼妥帖,靜謐。她絲毫不曾意識到,我對她的失望和氣憤。

在我祖母邁著輕盈步履的我的童年裏,在那一個個青灰色的,恬靜而歡樂的,充滿了驚濤駭浪的回憶的黃昏裏。祖母總是會用一把葫蘆瓢,端出麻糖,桔柑,花生,擱在藤架上,向她的老朋友們謙虛地招呼道:「沒有好招待。您郎們用些點心,支吾些時候罷。」

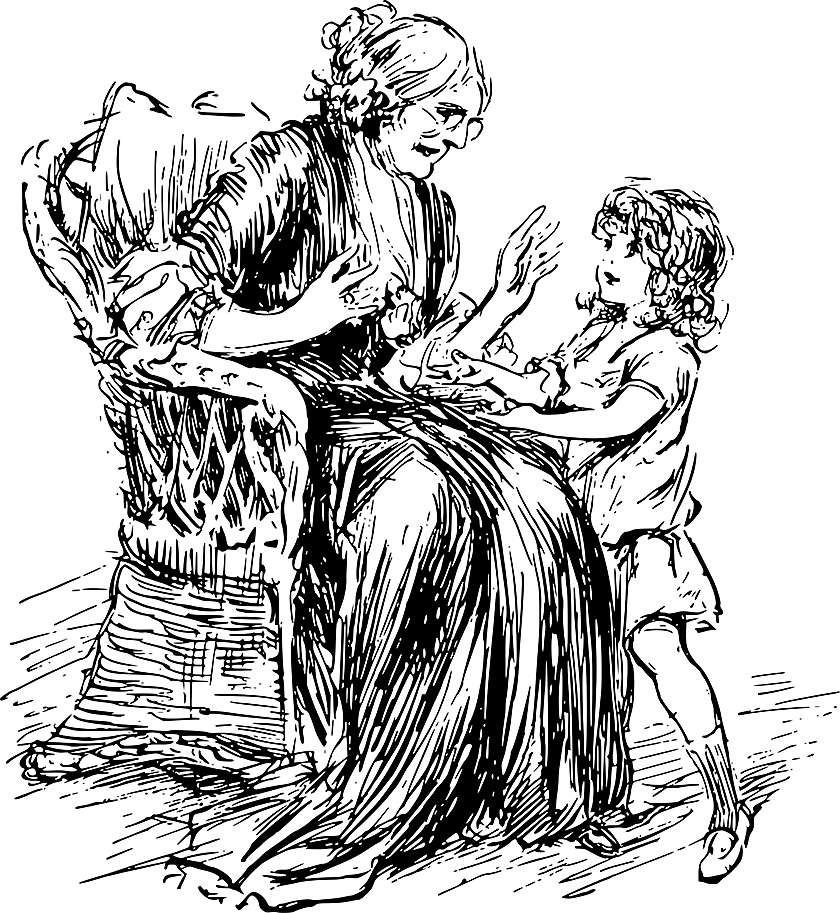

「哎呀哎——呀,多承您郎,這如何要得呢。」老嫗們一個個從竹椅上欠起身,弓著腰,合著手,如是道謝。關於享用這些點心,她們還有不厭其煩地相互禮讓。我盯著盤子裏的南瓜子或蓮子糖,耳邊聽著這些老嫗們冗長的客套,每一個黃昏,她們都不厭其煩地上演一遍,她們的寒暄,總是輕言細語的,木殼收音機裏陡然響起的歌聲,房樑上歸家的燕子的啁啁,都會蓋過她們的話語,甚至陡然亮起的橙黃的燈火,也會像風一樣,撲低她們的言語。

她們的禮節,是如此地繁多。一日一日不知要在荷塘,菜園,小徑上相逢多少回,她們總是毫不省略地,細言細語地問候,譬如:

「好烈的太陽哦,菜園裏的西紅柿曬紅了,您郎這菜園子真正料理得好!」

「燕子貼地飛,怕是晚一個時辰便要落雨了,您郎穿著布鞋莫要濕了鞋底。」

「木糶上我才槌了衣衫,您郎要留心滑溜。」

若是我哧溜哧溜地像魚一樣攀上一根樹枝,她們無一例外地就會彼此感嘆,說:「如今的小姑娘伢子,怎麼生得這麼皮實呢?居然還會爬樹。」

「是呵,從前的女娃娃哪裏還理會這些本事?大門不出二門不跨。而今這一輩小伢子,真是投胎來了些稀奇人!」

祖父經過一個老嫗家門前時,老嫗也會在檐下講究一番禮節,邀請道:「宋爹爹,來家喝碗涼茶罷。」然而,她們只是遵循禮節地招呼著,並沒有那麼好客,並沒有一個老倌子,會喝上一盅茶。祖父含笑地應答「多謝多謝」,腳步飛快地經過了她家禾坪,他絕不致唐突地接口道,那就喝碗涼茶再走罷。在那些老輩人的規矩裏,有許多瓜田李下,男女授受不親的規矩。

那些安靜的老婦人離開了人世,村莊裏似乎再沒有老嫗了。與老嫗們一同漸漸消失在歲月裏的,還有梳長髻的道士,搖動著洋鐵片的走鄉貨郎,唱著蓮花落,拍著漁鼓,臂上繞著碧綠小蛇的民間流浪藝人。背著一把桐油雨傘,一路小鈴叮噹的瞽目的算命先生。還有那些,老嫗們在節氣裏,繁多的祭祀的日子裏,燃燒紙錢,供奉香火,溫情脈脈地和神靈以及先祖的靈魂進行溝通的夜晚,她們通曉一種神秘的喃喃自語的祈禱和訴說,還會通過紙錢燃燒時的火焰,香灰落下的時間,篤定地領悟到神靈和先祖傳達的意願。那些繁多的祭祀,令我們的村莊隔些日子就會有一次過節的隆重,充滿了儀式感。那些,落雨的天氣裏,在火塘邊,夏日的屋檐下,我為她們琅琅地誦讀蓮花經的情景。風吹過夏夜的桑樹林,夜半祖母的手拍打在孩子後背時的輕輕囈語;那些穿著棉布衣衫的老人們去世了。彷彿有一扇門關上了,門裏是一個漸行漸遠民國風韻的時代。

如今正在老去的那些村莊裏的婦人們,她們毫無美德,大嗓門大腔調,總是在抱怨,在罵人,還不停地搬弄口舌是非,幸災樂禍,一個個的嗓門還很大,從不怯於發表見識,她們的仇人很多,兒媳婦,妯娌,左鄰和右舍——全是仇人。所幸那些老太婆識趣,及時地老邁和死去了,否則她們不知花多大力氣來仇恨和嫌棄著各自家的老婆婆。這些正在老去又沒有老透的婦人們,哎呀,她們真的很難看,頭髮又燙又染,搞得很難看,衣服也很難看,穿的化纖衣服囊括了外頭那個大世界的各種商標和面料的仿製品,尤其是脾氣很壞,每個人都十分惡毒,狹隘和自私。總之,她們的樣子醜陋極了,把我們的村莊也弄得慘不忍睹,毫無體面可言。這些脾氣兇悍,心靈乏善可陳的婦人們,她們一天到晚沉迷於打麻將,看電視,很少去料理她們的菜園,果樹和魚塘。我們的村莊,沒說的,早就荒蕪了。我祖母那輩人的離開,把那個桑麻魚米,炊煙裊裊的村莊也帶走了。

我的祖母,還有那暖老溫貧的老嫗們,我懷念她們。◇

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores